脊椎动物分类代码规范化与应用标准

GB/T 15628.1-2009是关于脊椎动物分类代码的国家标准,旨在规范脊椎动物的分类与编码,提高信息交流的准确性和效率,广泛应用于动物保护、科研、养殖等领域。

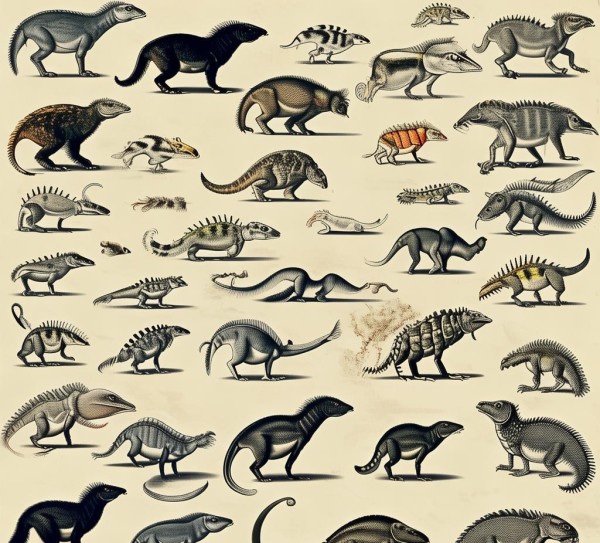

随着生物科学的飞速进步,动物分类作为生物多样性研究的基础,对于生物资源的保护、利用以及生态环境的监测等方面具有举足轻重的地位,为了规范我国动物分类代码,提升生物资源共享水平,GB/T 15628.1-2009《动物分类代码 第1部分:脊椎动物》标准应运而生,本文将围绕这一标准,深入探讨其编制背景、核心内容、应用价值以及实施成效。

编制背景

动物分类代码是动物分类学、生物学等学科领域的基础性标准,对于生物资源的调查、保护和利用具有深远意义,我国动物种类繁多,长期以来,动物分类代码存在以下问题:

- 代码体系不统一,各地、各部门使用不同的分类代码,导致信息共享困难;

- 部类代码使用不规范,存在混乱现象;

- 难以满足生物多样性保护、资源调查、生态监测等方面的需求。

为解决上述问题,国家标准化管理委员会于2009年发布了GB/T 15628.1-2009《动物分类代码 第1部分:脊椎动物》,旨在统一我国脊椎动物分类代码,提高生物资源共享水平。

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码 第1部分:脊椎动物》主要内容包括:

- 分类代码体系:采用二位数字代码表示,其中第一位表示门,第二位表示目;

- 分类层次:按照动物分类学原则,将脊椎动物分为门、纲、目、科、属、种等层次;

- 分类代码表:列出脊椎动物各个层次的分类代码及对应的名称;

- 分类代码编制原则:遵循科学性、实用性、简洁性、一致性等原则。

应用价值

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码 第1部分:脊椎动物》在以下方面具有显著的应用价值:

- 促进生物资源共享:统一分类代码,有利于不同地区、不同部门之间的交流和共享;

- 便于生物资源调查:为生物资源调查、保护和利用提供标准化数据支持;

- 优化生态环境监测:为生态环境监测提供分类依据,提高监测效果;

- 促进动物学研究:为动物学研究提供规范化数据,有利于研究工作的开展。

实施成效

自GB/T 15628.1-2009实施以来,我国动物分类代码的使用得到规范,生物资源共享水平得到显著提高,主要表现在以下方面:

- 生物资源调查与保护:在生物资源调查、保护和利用工作中,采用分类代码,提高了数据质量,为生物多样性保护提供了有力支持;

- 生态环境监测:生态环境监测工作中,分类代码有利于监测数据的收集、分析和评价;

- 动物学研究:动物学研究领域,采用分类代码,提高了研究工作的规范化水平。

GB/T 15628.1-2009《动物分类代码 第1部分:脊椎动物》的实施,对于推动我国生物科学领域的发展具有重要意义,随着动物分类学、生物学等领域的不断发展,该标准将不断完善,为我国生物资源保护、利用和生态环境监测提供有力支持。